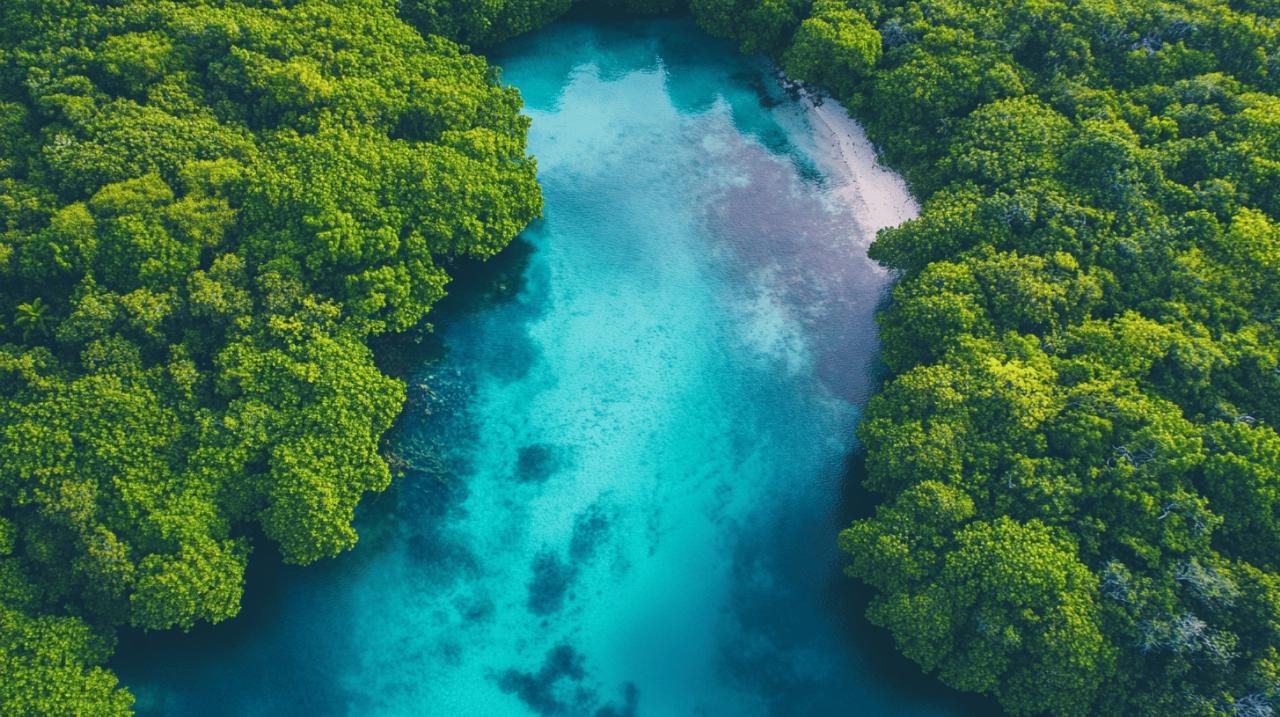

Le Grand Cul de Sac Marin en Guadeloupe représente un trésor naturel exceptionnel. Cette réserve naturelle de 15 000 hectares, classée par l'UNESCO, fait face à des défis environnementaux majeurs liés aux transformations climatiques actuelles.

L'écosystème unique du Grand Cul de Sac Marin

Cette zone maritime guadeloupéenne abrite une richesse naturelle remarquable. Son environnement constitue un sanctuaire pour une multitude d'espèces marines et terrestres, formant un ensemble écologique rare.

Les caractéristiques naturelles du lagon guadeloupéen

Le lagon s'étend sur des milliers d'hectares, abritant des formations coralliennes et des mangroves. Cette configuration particulière forme une barrière naturelle protectrice pour le littoral. Les mangroves, véritables pièges à carbone, stockent plus de 900 tonnes par hectare, participant activement à l'équilibre climatique mondial.

La biodiversité exceptionnelle de cette réserve naturelle

Cette réserve abrite une vie marine foisonnante avec 255 espèces de poissons et 50 espèces de coraux. Les mangroves servent de nurserie naturelle pour de nombreuses espèces marines. Le site accueille également 78 espèces d'oiseaux, dont certaines sont uniques à la région, démontrant son rôle fondamental dans la préservation de la biodiversité locale.

Les impacts directs du réchauffement sur le lagon

Le Grand Cul de Sac Marin en Guadeloupe, réserve naturelle classée par l'UNESCO, s'étend sur 15 000 hectares. Cette zone exceptionnelle abrite 255 espèces de poissons et 50 espèces de coraux, formant un écosystème marin unique. Face aux transformations environnementales actuelles, ce patrimoine naturel subit des modifications majeures.

L'élévation des températures des eaux marines

L'augmentation des températures marines affecte directement la biodiversité du Grand Cul de Sac Marin. Les observations scientifiques montrent une dégradation progressive des écosystèmes marins. Cette situation menace particulièrement les 255 espèces de poissons présentes dans la zone. Les mangroves, véritables nurseries pour de nombreuses espèces marines, subissent également les effets de cette hausse thermique. Ces zones, essentielles au stockage du carbone avec plus de 900 tonnes par hectare, voient leur rôle écologique fragilisé par ces changements.

Le blanchissement des coraux et ses conséquences

Les données révèlent une perte alarmante des coraux à l'échelle mondiale, avec 14% de disparition entre 2009 et 2018. Le Grand Cul de Sac Marin, abritant 10% des coraux français ultramarins, fait face à cette menace. Les coraux antillais présentent une résistance relative, mais restent vulnérables aux modifications environnementales. L'Office Français de la Biodiversité mobilise des fonds, notamment une enveloppe de 1,5 million d'euros, pour mettre en place des actions de protection. Cette initiative vise à préserver les zones saines et restaurer les sections dégradées du récif corallien.

La mangrove face aux modifications climatiques

La mangrove du Grand Cul de Sac Marin représente un écosystème remarquable, classé à l'UNESCO, qui s'étend sur une superficie de 15 000 hectares. Cette zone constitue un habitat privilégié pour 255 espèces de poissons et sert de nurserie naturelle à de nombreuses espèces marines. Les mangroves stockent plus de 900 tonnes de carbone par hectare et participent activement à la régulation climatique mondiale.

L'augmentation du niveau des eaux et l'érosion côtière

L'élévation du niveau des eaux menace directement les mangroves du Grand Cul de Sac Marin. La superficie mondiale des mangroves a diminué drastiquement, passant de 18,8 millions d'hectares en 1980 à 15,2 millions en 2005. En Guadeloupe, cette régression s'illustre par une réduction de 3 900 hectares en 1988 à 2 950 hectares en 2005. L'urbanisation et le développement touristique intensifient cette problématique, fragilisant les écosystèmes côtiers et accélérant l'érosion du littoral.

Les modifications de la salinité et leurs effets

Les variations de salinité affectent la stabilité des mangroves guadeloupéennes. Cette transformation environnementale impacte la biodiversité exceptionnelle du site, notamment les 78 espèces d'oiseaux résidentes. Les activités humaines, incluant les rejets de déchets, amplifient ces déséquilibres naturels. Les études démontrent que la protection de ces zones naturelles présente un retour sur investissement significatif, avec 10,70 euros générés pour chaque euro investi dans leur préservation.

Les actions de préservation mises en place

Le Grand Cul de Sac Marin, classé réserve naturelle par l'UNESCO, représente un trésor écologique de 15 000 hectares. Cette zone abrite une richesse exceptionnelle avec 255 espèces de poissons, 50 espèces de coraux et constitue un refuge pour 78 espèces d'oiseaux. Face aux défis environnementaux actuels, des actions concrètes sont déployées pour préserver cet écosystème unique.

Le Grand Cul de Sac Marin, classé réserve naturelle par l'UNESCO, représente un trésor écologique de 15 000 hectares. Cette zone abrite une richesse exceptionnelle avec 255 espèces de poissons, 50 espèces de coraux et constitue un refuge pour 78 espèces d'oiseaux. Face aux défis environnementaux actuels, des actions concrètes sont déployées pour préserver cet écosystème unique.

Les mesures de protection environnementale

L'Office Français de la Biodiversité mobilise des fonds significatifs pour la protection des écosystèmes marins. Une enveloppe de 1,5 million d'euros est attribuée aux actions locales en Outre-mer. Ces financements visent la réduction des impacts humains sur les habitats naturels. Les études montrent que l'investissement dans la protection des mangroves génère un retour positif, avec 10,70 euros de bénéfices pour chaque euro investi. La mise en place de règles strictes pour les visiteurs s'inscrit dans cette stratégie de conservation.

Les initiatives locales et scientifiques

Les acteurs locaux et scientifiques s'engagent dans la préservation du site. Des activités durables comme le kayak, le paddle et les visites guidées sont encouragées pour sensibiliser le public. Le parc national de Guadeloupe, créé en 1989, coordonne les efforts de protection. Les scientifiques surveillent l'évolution des mangroves, véritables puits de carbone stockant plus de 900 tonnes par hectare. La recherche révèle l'importance socio-économique de ces écosystèmes, notamment pour la pêche locale qui soutient de nombreuses familles guadeloupéennes.

Les enjeux socio-économiques de la protection du lagon

La protection du Grand Cul de Sac Marin représente un défi majeur pour la Guadeloupe. Cette réserve naturelle classée UNESCO, avec ses 15 000 hectares, abrite une biodiversité exceptionnelle comprenant 255 espèces de poissons et 50 espèces de coraux. La préservation de cet écosystème unique génère des bénéfices économiques et sociaux substantiels pour l'île.

Les retombées économiques liées au tourisme durable

Le Grand Cul de Sac Marin attire les visiteurs grâce à ses activités respectueuses de l'environnement comme le kayak et le paddle, particulièrement entre décembre et mai. Les investissements dans la protection des mangroves s'avèrent rentables, avec un retour estimé à 10,70 euros pour chaque euro investi. Cette zone protégée constitue un atout économique significatif pour la région, offrant des opportunités d'emplois dans le secteur touristique tout en préservant le patrimoine naturel.

L'implication des communautés locales dans la préservation

Les populations locales jouent un rôle essentiel dans la conservation du site. Les études montrent que 60% des revenus issus de la pêche au crabe servent à financer les besoins familiaux, illustrant l'interdépendance entre l'économie locale et la santé de l'écosystème. La création du parc national en 1989 a établi un cadre pour la gestion participative, même si l'application des règles reste à améliorer. La sensibilisation des usagers et le développement d'alternatives économiques durables apparaissent comme des axes prioritaires pour assurer la pérennité du site.

Les défis futurs pour la sauvegarde du Grand Cul de Sac Marin

Le Grand Cul de Sac Marin, réserve naturelle classée UNESCO de 15 000 hectares, représente un trésor de biodiversité avec 255 espèces de poissons et 50 espèces de coraux. Face aux mutations environnementales et à l'anthropisation croissante, ce site exceptionnel nécessite des actions concrètes pour garantir sa préservation.

Les stratégies d'adaptation face aux mutations environnementales

La diminution mondiale des surfaces de mangroves, passant de 18,8 millions d'hectares en 1980 à 15,2 millions en 2005, illustre l'urgence d'agir. En Guadeloupe, la superficie des mangroves a diminué de 3 900 hectares en 1988 à 2 950 hectares en 2005. L'urbanisation, le tourisme et la pollution modifient profondément ces écosystèmes marins. Pour répondre à ces menaces, l'Office Français de la Biodiversité mobilise des fonds et lance des appels à projets. Les actions visent la réduction des impacts humains sur les écosystèmes et la restauration des zones dégradées.

Les perspectives de financement pour la conservation du site

Une enveloppe de 1,5 million d'euros soutient les actions locales en Outre-mer pour la protection des coraux et des mangroves. Les études démontrent la rentabilité des investissements dans la protection des mangroves, avec un retour de 10,70 euros pour chaque euro investi. Ces financements s'avèrent essentiels pour maintenir la capacité des mangroves à stocker le carbone – plus de 900 tonnes par hectare – et préserver leur rôle de nurserie pour les espèces marines. La mise en place d'activités durables comme le kayak et les visites guidées participe également au financement de la conservation tout en sensibilisant le public.